10月20日(水)、丹波並木道中央公園において、丹波篠山市駅伝競走大会が行われました。陸上競技部に、他の部活を引退した3年生を加えて、男子6名、女子5名のチームを編成し、力走しました。

男子準優勝、女子優勝、区間賞は男子は1区、6区、女子は1区、2区、3区、4区となりました。来週10月27日には、丹有地区駅伝大会が開催されます。

カテゴリーアーカイブ: その他

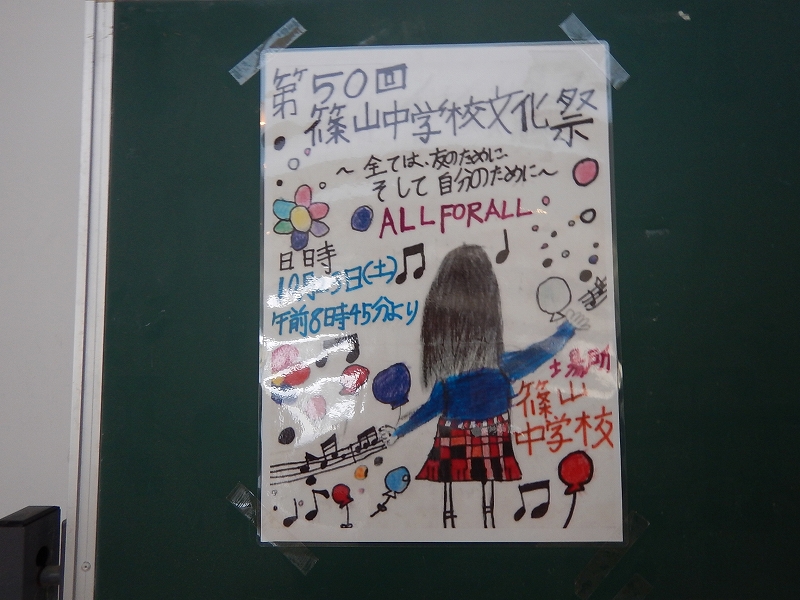

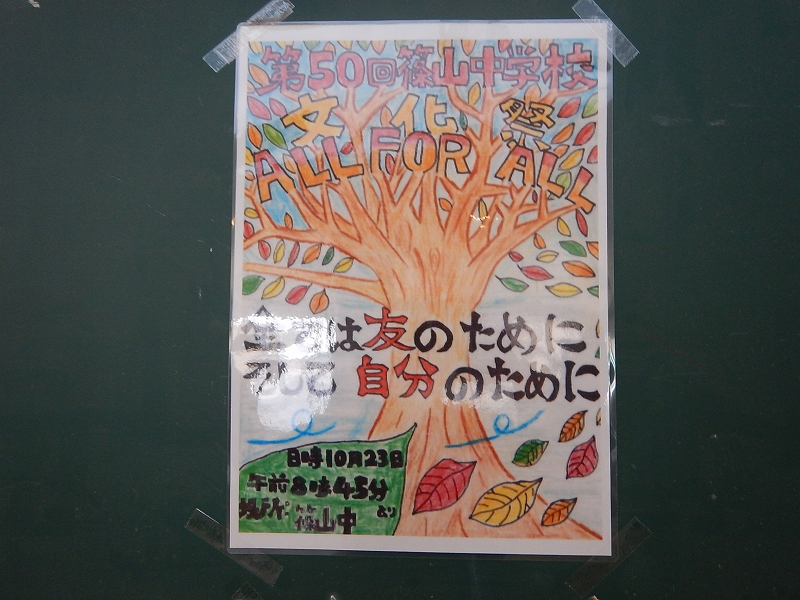

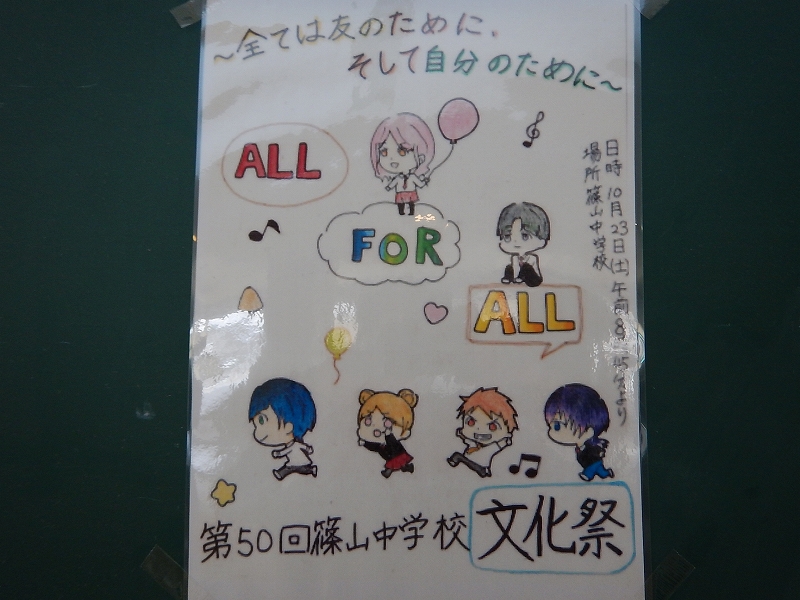

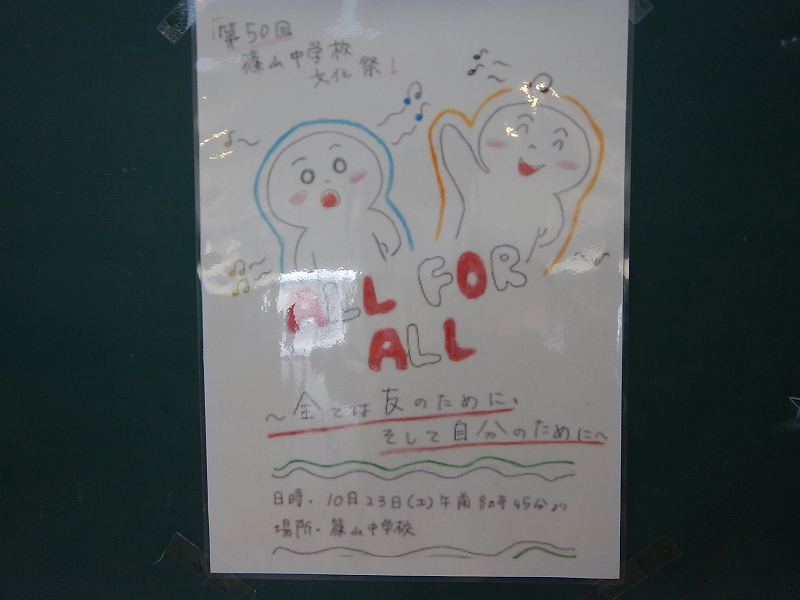

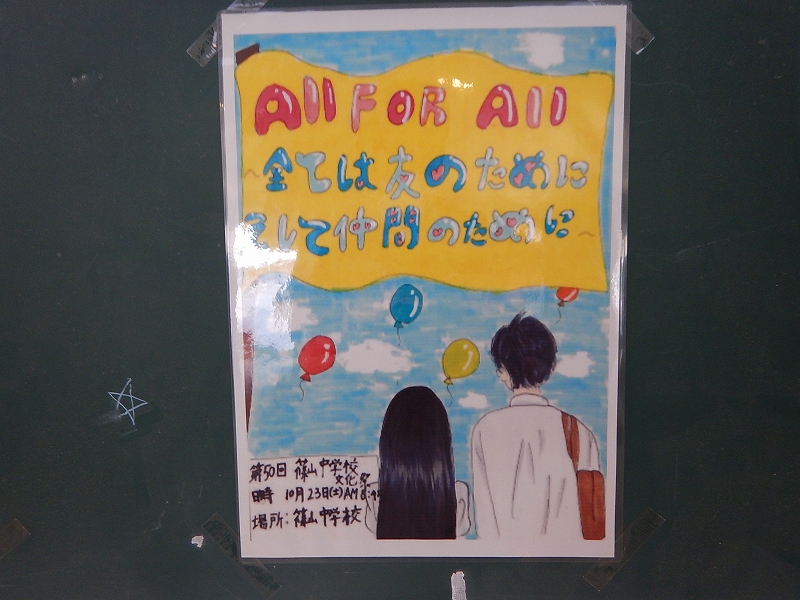

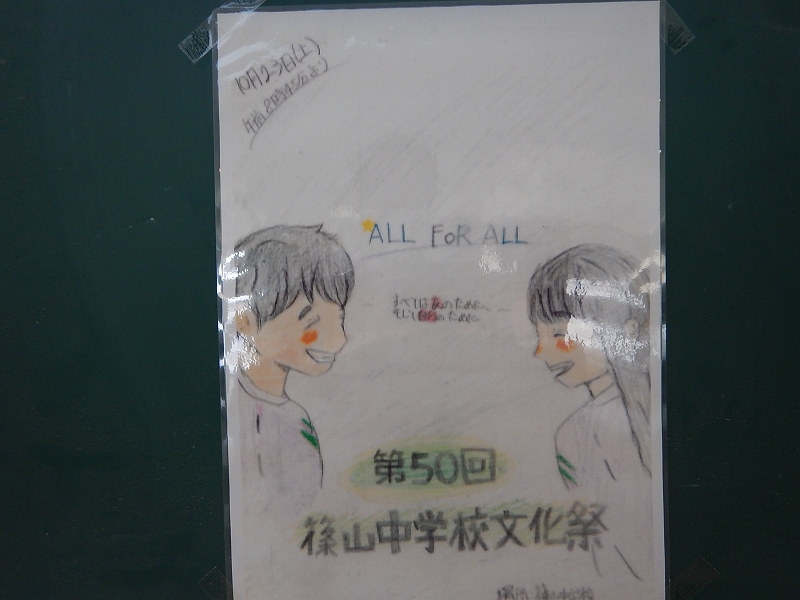

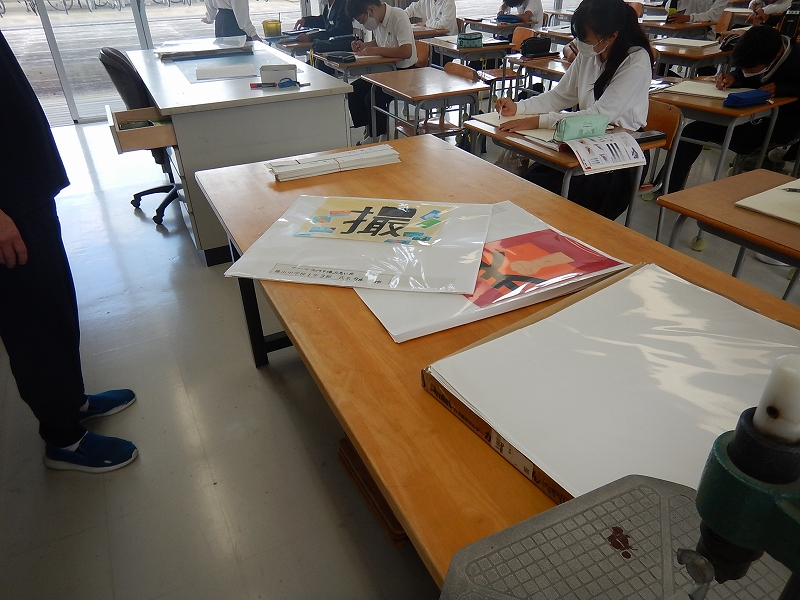

文化祭ポスター ALL FOR ALL

今年の文化祭テーマ「ALL FOR ALL」に基づき、生徒が作成した文化祭ポスターの代表作です。全ての友のために、自分のためにという気持ちが反映されたポスターとなっています。

あいさつ上手 全校集会の話

文化祭練習がスタートし、どのクラスも主体的に取り組んでいます。

-19日 全校集会の講話(要約)-

「あいさつ」の「あい」という漢字は、心を開く、「さつ」という漢字は、その心に近づくという意味があります。つまり、「あいさつ」とは、まず自分の心を開くことで、相手の心を開かせ、相手の心に近づいていくということなのです。「あいさつ」は、人間関係をスタートさせるための大切な言葉なのです。

「あいさつ上手な人ほど、愛される!」将来、どんな仕事をするにしても人と関係をもたいないですむ仕事はありませんし、誰もが新人からスタートします。そして、人から愛される人は、仕事を順調に進められます。

あいさつは、将来の自分のために、自分からするように習慣づける。このことを部活動だけでなく生活で意識してください。

読書感想文コンクール 人権作文コンテスト

表彰の記録をお知らせします。

〇読書感想文コンクール

特選 「人を大切に生きる」3年生女子

入選 「『友だち』とは何か」3年生女子

〇全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会丹波地域予選

(最優秀賞)

「HAPPY WORD~笑える言葉は世界を救う」

2年生男子(県審査会へ)

(優秀賞)

「LGBT~普通とは~」 2年生女子

「自分にできる小さな行動」1年生男子

文化祭練習始まりました

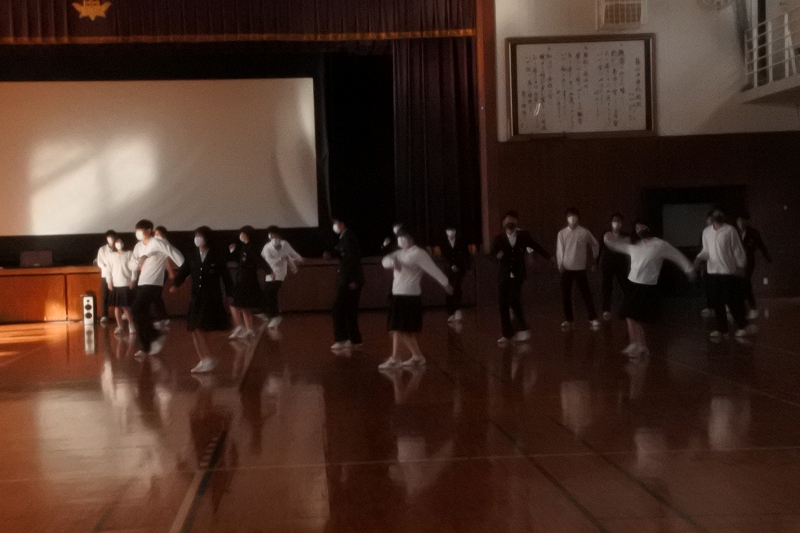

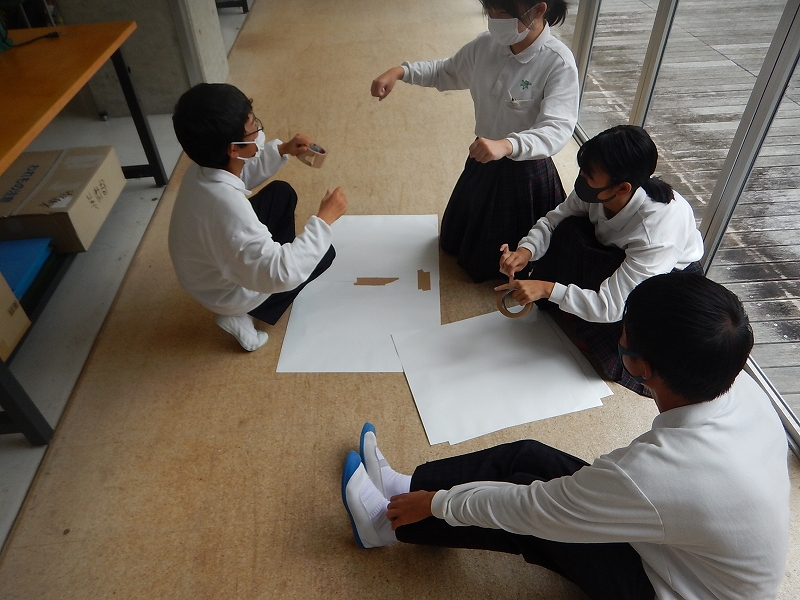

本年度の文化祭は、テーマ「支えあい 学びあう」、生徒会テーマ 「ALL FOR ALL」のもと、学年毎に合唱及び創作ダンスコンクールを開催する予定です。今年の生徒会テーマの趣旨、『人は一人では生きていけない。学校生活でも、互いに支えあい、学びあっている。その「支えあい」や「学びあい」は、周りの人のためになっている。』に基づき、クラス活動に取り組んでいます。

創作

芸術の秋、学習の秋です。学習の様々な場面で、創造力を発揮して、新しいものを生み出しています。

〇明日から丹有地区新人大会です。多くの部活が出場しますが、あせらず、あわてず、あなどらず力を発揮してほしいと思います。

私流「徒然草」を寸劇で発表

デザインのヒントを検索

デザインのヒントを検索

文化祭に向けて創作ダンス

文化祭に向けて創作ダンス

PTAあいさつ運動

毎木曜日のPTAあいさつ運動。本日は2年2組の保護者の方にお世話になりました。秋晴れのもと、さわやかに朝の挨拶をかわしました。

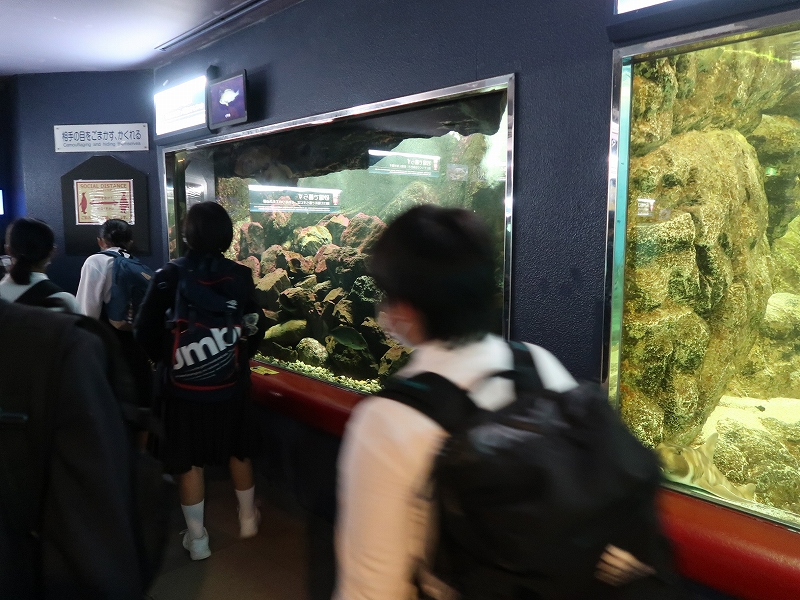

1年生 わくわくオーケストラ教室&校外学習

兵庫県内の中学1年生に、本格的な交響楽団の演奏に親しむ機会を提供する「わくわくオーケストラ教室」に出発しました。中学校生活初めての校外学習を楽しみにしていた1年生。元気に出発しました。また、午後は須磨海浜水族館で班別行動です。生徒代表の挨拶に「今後のスキー学校などの集団行動につながるようにがんばりましょう」とありましたが、感染症対策をはじめとするルールを守りつつ仲間づくりを進め、楽しい一日を過ごしました。

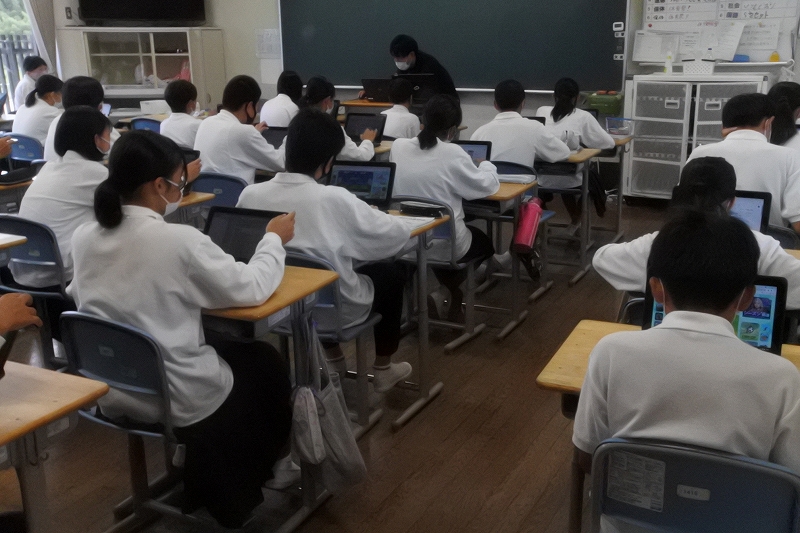

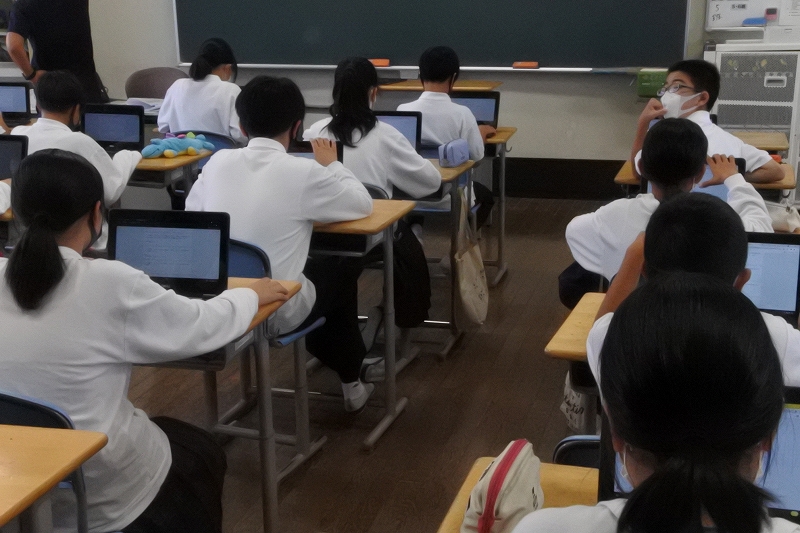

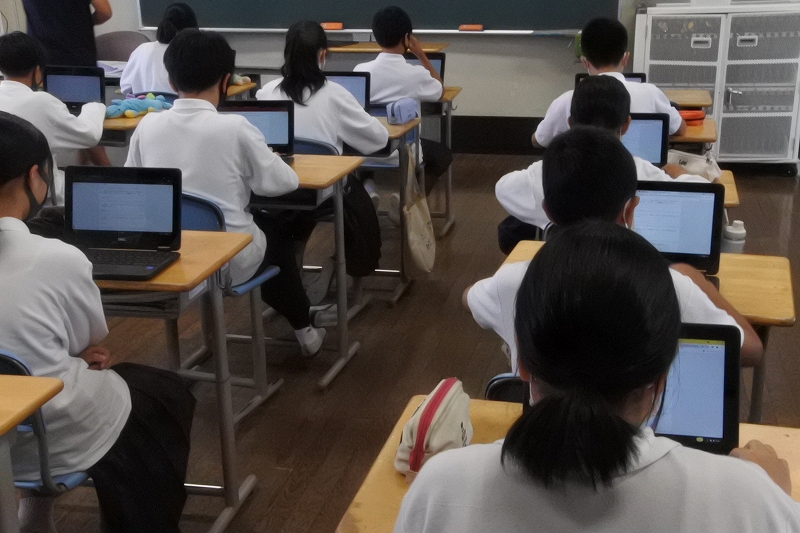

電子ポートフォリオ

クロムブックが入り、調べ学習、個別のドリル学習、協働学習等に活用していますが、加えて自らの学びを記録していく電子ポートフォリオの使い方も行っています。これにより、自分が書いたものを後に検索して役立てたてたり、自分の学びを自己評価したりすることができます。

写真は体育祭の感想を記録したり、家庭科の学びをまとめて発表したりしている様子です。

秋の行事

10月13日(水)1年生を対象に、「わくわくオーケストラ教室」が実施されます。兵庫県立芸術文化センターで「兵庫芸術文化センター管弦楽団」により、生のオーケストラの演奏を聴くだけでなく、クラッシックの名曲を通じてオーケストラの基礎について学びます。1年生は今日事前指導を行いました。

また、2年生は、11月1日・2日に行われるトライやる・ウィークの事前事業所訪問を、先週の金曜日に行ったところですが、留意事項など学年集会を行いました。3年生も29日には修学旅行が実施されます。無事に行事ができるよう感染症対策をはじめ、安全面の指導を丁寧に行っていきます。

1年生 事前指導

2年生事前指導

文化祭に向けて作品掲示